The Haydn orchestra

Das Haydn-Orchester

Anders als etwa bei den Opern lassen sich bei den Sinfonien vollständige Besetzungslisten auf Grund der unklaren zeitlichen Zuordnung nicht führen. Und es ist überhaupt nur bei einer der drei Sinfonie-Schaffens-Phasen möglich, der mittleren Phase, jener am bzw. für den Hof der Esterházys (1761-1781). Bei der ersten Phase, im Dienste des Grafen Morzin, also vor Esterházy (1757-1761) und der dritten Phase, jener danach (1782-1795) ist es überhaupt nicht möglich. Die dritte Phase lässt sich wiederum in drei Abschnitte gliedern: Jenen, in dem Haydn erstmals für ein anderes Publikum als seines am Hofe Esterház komponierte (1782-1784), den Pariser Sinfonien und den Londoner Sinfonien bis 1795.

Über die Größe des Ensembles aus der ersten Phase lassen sich ziemlich genaue Mutmaßungen aufstellen: Denkt man an die relativ bescheidenen Umstände, so scheint es unwahrscheinlich, dass Morzins Orchester größer gewesen sein sollte als das von Fürst Esterházy. So waren die Streicher wohl solistisch besetzt — in der gleichen Klangstärke, wie sie auch bei Haydns frühesten Esterházy-Sinfonien zum Einsatz kommt. Das betrifft 17 Sinfonien, die Sinfonien Hob.I:1, 37, 18, 2, 4, 27, 10, 20, 17, 19, 107, 25, 11, 5, 32, 15 und 3, hier aufgelistet in chronologischer Reihenfolge.

Und auch für die Sinfonien, die für Paris respektive London komponiert wurden, sind „nur“ die Besetzungsgrößen und keine Namen angegeben, besonders jene der Londoner Zeit. In London, wo Salomons Orchester 1792-94 annähernd 40 Mitglieder (Streicherbesetzung mit 8 1. Violinen, 8 2. Violinen, 4 Viola, 5 Violoncelli und 4 Kontrabässen) hatte und das "Professional Orchestra" 1795 an die 60 Instrumentalisten beschäftigte (etwa 10 1. Violinen, 10. 2 Violinen, 5 Viola, 6 Violoncelli und 5 Kontrabässen, mit verdoppelten Bläsern), waren Haydns brillante Sinfonien wirklich „angemessen“ besetzt.

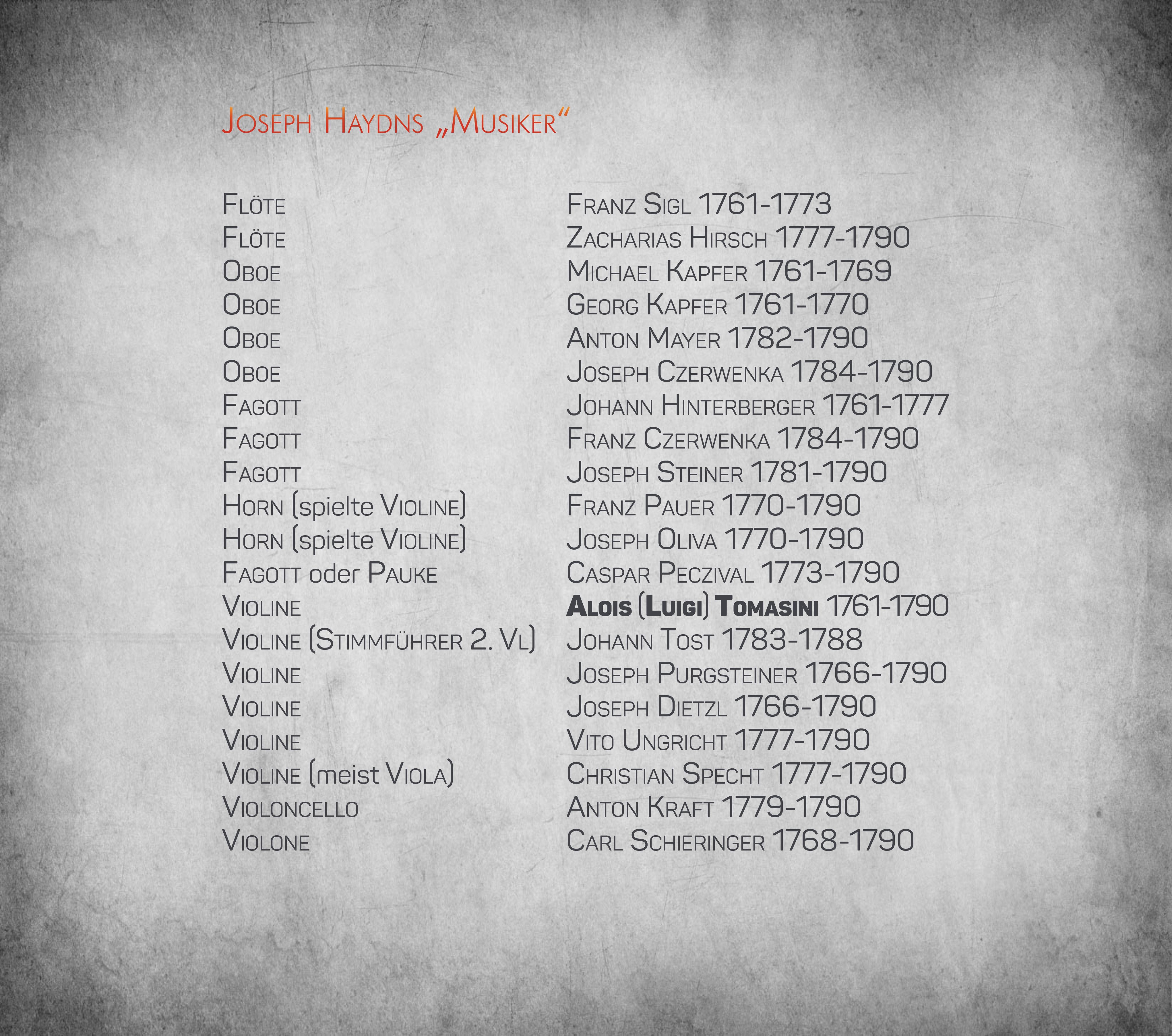

Insgesamt werden daher namentlich „nur“ jene Musiker angeführt, die im Dienste der beiden Fürsten Esterházy standen und mit Sicherheit über einen längeren Zeitraum in Haydns Orchester wirkten. Doch das betrifft immerhin den überwiegenden Teil der Sinfonien Haydns und das über einen Zeitraum von fast 30 Jahren.

Meine diesbezüglichen Forschungen bauen auf folgende wissenschaftliche Arbeiten und Bücher auf:

Josef PRATL und Heribert SCHECK: Esterházysche Musik-Dokumente. Die Musikdokumente in den Esterházyschen Archiven und Sammlungen in Forchtenstein und Budapest aus dem Jahre 2009.

Hier darf ich erwähnen, dass mir die digitale Datenbank von Herrn Dr. Walter Reicher schon Monate vor der Veröffentlichung zur Verfügung gestellt wurde.

Zur Vertiefung diente folgende Literatur:

BARTHA, Denes und SOMFAI, László: Haydn als Opernkapellmeister.

HARICH, Janos: Das Opernensemble zu Eszterháza im Jahr 1780.

HARICH, Janos: Das Repertoire des Opernkapellmeisters Joseph Haydn in Eszterháza (1780–1790). Haydn

ALTENBURG, Detlef: Haydn und die Tradition der italienischen Oper.

TANK, Ulrich: Studien zur Esterházyschen Hofmusik von etwas 1620 bis 1790.

Es gibt wenige Komponisten in der Musikgeschichte, die ein derart enges Verhältnis über einen so langen Zeitraum hatten, wie im Falle Joseph Haydns und seinem fürstlichen Kammerorchester. Es ist jetzt gar nicht notwendig, Zahlenspiele anzustellen, etwa wie viele Sinfonien hier und wie viele Konzerte da gegeben wurden. Haydns orchestrale Kompositionen wären ohne diesen Klangkörper, der mit Sicherheit zu den besten im damaligen Europa zählte, undenkbar. Daher ist es an der Zeit, Haydns Orchester ins Scheinwerferlicht zu stellen und die grandiosen Musiker vor den Vorhang zu holen - wie zum Beispiel Musiker vom Schlage eines Luigi Tomasini, dem legendären Konzertmeister. Mit der Einstellung Joseph Haydns als Vizekapellmeister am Hofe des Fürsten Paul Anton Esterházy am 1. Mai 1761 erfuhr auch das "Instrumentalensemble" eine größere Umbildung1. Ab 1761 teilte Fürst Paul Anton die Musik, eben auch die Instrumentalensembles, in zwei unabhängige Klangkörper auf: Die "Chor Music", die Gregor Werner als "Ober Capellmeister" leitete, und die "Hoff, Staats ... Tafel und Cammer Music", der Haydn als "Vice Capellmeister" vorstand2 und die unter anderem auch für die Opern zuständig war.

Während die "Chor Music" rein auf den Kirchendienst beschränkt war, hatte die "Cameral Music" vielfältigere Aufgaben zu erfüllen. Sie musste dem Hofstaat auch "nachreisen", also auch an anderen Orten spielen: Neben Eisenstadt und Esterház waren das Wien,

Kittsee oder Preßburg. Im Prinzip mussten diese Musiker dem Fürsten Tag und Nacht zur Verfügung stehen und sie hatten alle Gattungen zu spielen: von der Kammermusik, über die Sinfonien bis zu den Opern3.

Joseph Haydn stand dem Orchester von zwei Positionen aus quasi als Dirigent vor:

In Konzerten vom ersten Pult aus als Konzertmeister. So lässt es sich erklären, dass der geniale und wohl viel bessere Geiger Tomasini erst ab 1790 den Titel des Konzertmeisters tragen durfte4. Galt es, Opernaufführungen zu leiten, tat er dies vom Cembalo aus. Das ist aber keineswegs ein Indiz dafür, dass das Cembalo durchwegs in Opern zum Einsatz kam, wie es heute fälschlicherweise noch immer praktiziert wird. Das gilt auch und gerade für die Sinfonien! Haydn "bezifferte" Bässe nur an jenen Stellen, die wirklich vom Cembalo mitgespielt werden sollten, zum Beispiel in der Kirchenmusik. Dort bezifferte er die Orgelstimmen seiner Messen sehr wohl. Und auch die Continuo-Stimmen der Opern enthalten allenthalben Bezifferungen.5

Im Folgenden wird das Sinfonie-Orchester Haydns hinsichtlich Orchestrierung, Besetzungsstärke und anderer Auffälligkeiten kurz umrissen.

1761-1775

Diesen Zeitraum, denn ich in Bezug auf Haydns Opernschaffen (www.haydn13.com) als die I. Periode bezeichnet habe, weist das Orchester die größten Auffälligkeiten auf. Zuerst ist es die Größe des Orchesters, die ja im Laufe der Jahre dann doch zunahm, in diesem Zeitraum von 1761-1775 aber tatsächlich nur "Ensemble-Charakter" hatte. Aber Joseph Haydn schöpfte schon zu Beginn seines Sinfonien-Schaffens am Hofe des Fürsten Esterház bewusst aus dem Vollen, um sowohl dem Fürst sein Können unter Beweis zu stellen, als auch die Gunst der Orchestermusiker zu gewinnen. In seinen „Drei Tageszeiten-Sinfonien“ Hob.I: 6, 7 und 8 ließ er nicht nur alle Instrumente zum Einsatz kommen, sondern viele auch solistisch! Flöte(n) und Fagott, die im Weiteren seltener spielten bzw. wie im Falle des Fagotts nicht einmal in der Partitur verzeichnet wurden, zeigten in diesen genialen Werken groß auf.

Zum Gebrauch des Tasteninstruments, des Cembalos“, in den Sinfonien Haydns. Nach wie vor gibt es Interpreten, die ein Cembalo in Haydns Sinfonien einsetzten. Haydn aber setzte, außer in London, für seine Sinfonien mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein Tasteninstrument ein. Diese Ansicht, die von früheren Meinungen abweicht, aber heute unter Musikwissenschaftlern weithin anerkannt ist, beruht auf folgenden Kriterien: (1) Die Urschriften der Sinfonien Haydns enthalten keinerlei Bezifferung oder Angaben für Tasteninstrumente, während diejenigen für andere Formen der Orchestermusik (Konzerte, Vokalmusik) reichlich damit versehen sind. (2) Das authentische Aufführungsmaterial enthält keinerlei Parts, Bezifferung oder sonstige Angaben für Tasteninstrumente. (3) Es gibt keine Hinweise darauf, dass der Hof von Esterház (außer Haydn selbst) je einen eigenen Klavier- oder Continuospieler beschäftigt hätte, und einiges deutet darauf hin, dass Haydn das Ensemble an der Violine leitete (nach eigener Aussage war er ein ausreichend guter Violinist, um in Konzerten als Solist aufzutreten). (4) Das Finale der Abschiedssinfonie (Nr.45), in dem jeder Musiker ein kleines Solo erhält, ehe er sich verabschiedet, enthält keinerlei Klaviermusik und endet mit zwei unbegleiteten Soloviolinen (vermutlich Haydn und sein Konzertmeister Luigi Tomasini). (5) Stilistische Eigenarten (knappe Orchestrierung, zwei- und dreistimmige Komposition), von denen man früher meinte, sie bedürften der Ergänzung durch einen Generalbass, werden heute als charakteristisch und wünschenswert erachtet. (6) Selbst bei den Londoner Sinfonien — als Haydn in der Tat an der Tastatur "präsidierte" — enthalten die kontinentaleuropäischen Quellen, einschließlich der unter seiner Aufsicht erstellten, keinen Part für Tasteninstrument; das stärkt die Hypothese, dass dort für seine Sinfonien keines benötigt wurde.

Vier wesentliche "instrumentale" Merkmale des Orchesters dieses Zeitraums stechen ins Auge!

Die Flöte: Wie gesagt setzte Haydn nach den Erstlingswerken am Hofe des Fürsten Esterház die Flöte sehr selten ein und lässt sie dann von den Oboen mitspielen. Erst mit Zacharias Hirsch steht Haydn ab 1777 mindestens ein Flötist zur Verfügung. Aber ab Sinfonie Hob.I:61 wird die Flöte obligat.

Das Englisch Horn: Warum Haydn das Englisch Horn in diesem Zeitraum zum Einsatz brachte und danach nicht mehr, lässt sich leider nicht einwandfrei ergründen. Es liegt mit Sicherheit nicht an neuen Oboisten oder anderen äußeren Umständen. Haydn fand offensichtlich später für das Englisch Horn keine musikalische Verwendung mehr.

Das Fagott: Es hat den Anschein, dass Haydn der Verwendung des Fagotts nicht sonderlich große Bedeutung beigemessen hat. Das hat aber nur den Anschein! Denn schon seine ersten Sinfonien im Dienste des Fürsten Esterház (Tageszeiten-Sinfonien Hob.I: 6, 7 und 8) benötigten zumindest ein Fagott. Und Musiker hatte Haydn, wie es diverse Gehaltslisten am Beispiel Johann Hinterberger ausweisen, einem Fagottisten, der einen Monat vor Joseph Haydn, nämlich am 1. April 1761, seinen Dienst am Fürstenhof antrat und „erst“ 1777 ausschied. Ein Nebensatz zur „Flexibilität“ der Musiker am Hofe des Fürsten: Johann Hinterberger wurde bisweilen auch als Hornist geführt.

Auch wenn die folgenden Partituren solches nicht aufzeigten, aber erscheint es als glaubwürdig, dass ein Komponist wie Joseph Haydn auf den Einsatz des Fagotts weiterhin verzichten würde? Natürlich kam es zum Einsatz, verdoppelte aber anfangs noch die Basslinie und bekam erst später eine eigenständige Stimme in der Partitur. Aber ab 1782, ab der Sinfonie Hob.I:76 (chronologisch Nr. 78), wird das 2. Fagott auch in Form einer eigenen Stimme in der Partitur obligat.

Pauken und Trompeten: Der Einsatz von Pauken und Trompeten lässt lange auf sich warten. Als es soweit war, geschah das in sehr dosierter Weise. Auch später griff Haydn auf diesen "akustischen Pomp" in Maßen zurück und meist dann, wenn man es nicht erwarten würde. Vorerst war auf den Gehaltslisten kein Paukist auszumachen. Ab 1771 findet man mit Caspar Peczival, der auch als Fagottist zum Einsatz kam, den Pauker, der Haydn bis zur letzten Sinfonie am Hofe der Esterházys begleiten sollte. Aber auch Caspar Peczival wurde hie und da als Hornist angeführt.

Trompeter hingegen waren zu keiner Zeit in der fürstlichen Kammermusik engagiert.

Erstmals kamen die Pauken und Trompeten in der Sinfonie Hob.I:32 (1760/1761), also im Dienste des Grafen Morzin zum Einsatz. Dann wieder in der Sinfonie Hob.I: 33, da aber schon im Dienste des Fürsten Esterházy. Manchmal ersetzten Hohe C-Hörner6 den Part der Trompeten, etwa in Sinfonie Hob.I:75.

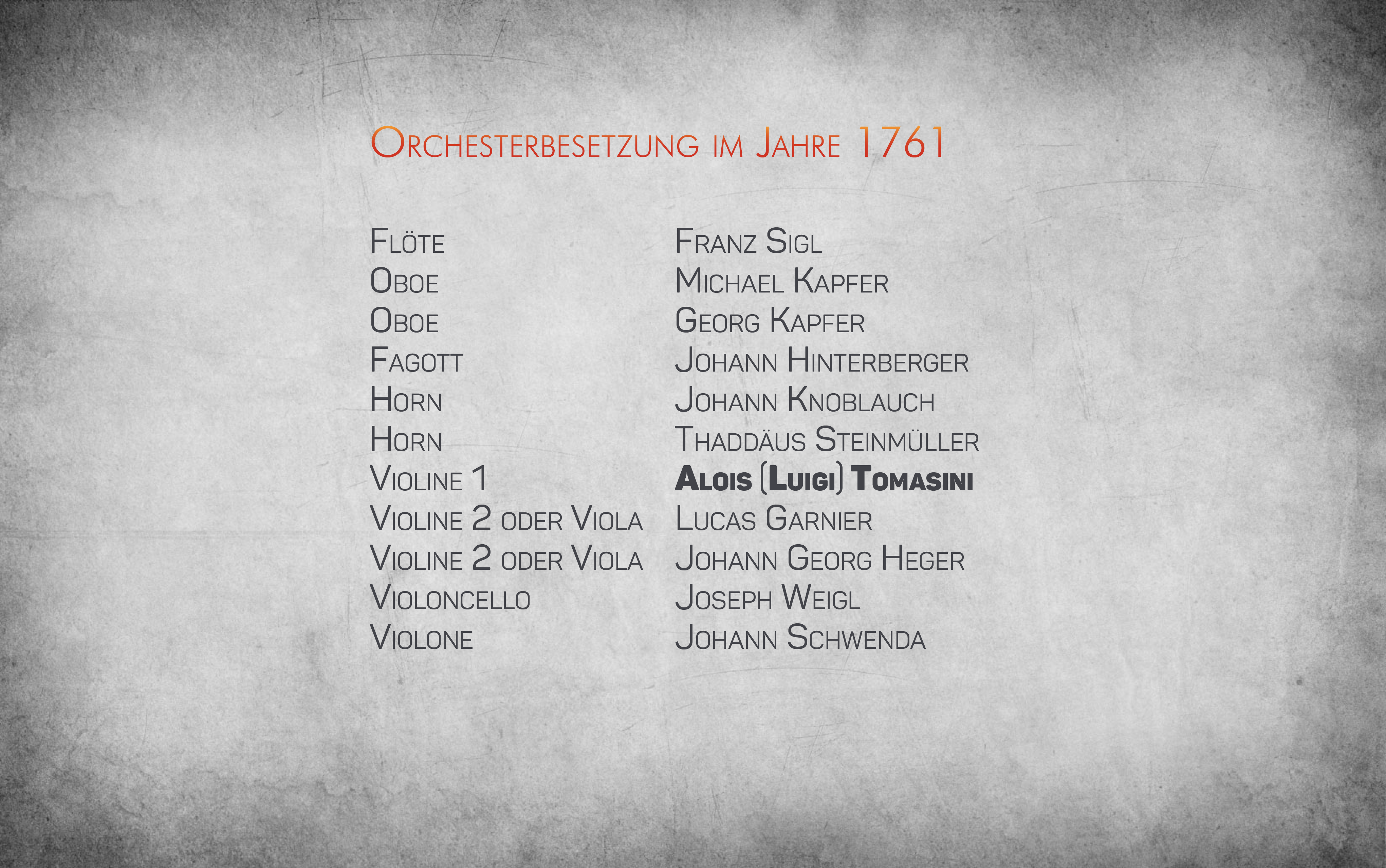

Größe des Orchesters und Besetzungsstärke der Streicher: Haydns erste Sinfonien, wohl die „Drei Tageszeiten-Sinfonien (1761), wurden von einem Ensemble mit 11 Musikern uraufgeführt. Erst sukzessive steigerte sich die Orchestergröße. Um diesem besonderen Ensemble auch gleich die Ehre zu erweisen, möchte ich an dieser Stelle auch die Besetzung (von 1761) anführen und im Späteren noch zwei Besetzungen hinzufügen, um das Wachstum dieses Orchesters zu dokumentieren, jene von 1776 und jene von 1790.

1776 - 1779

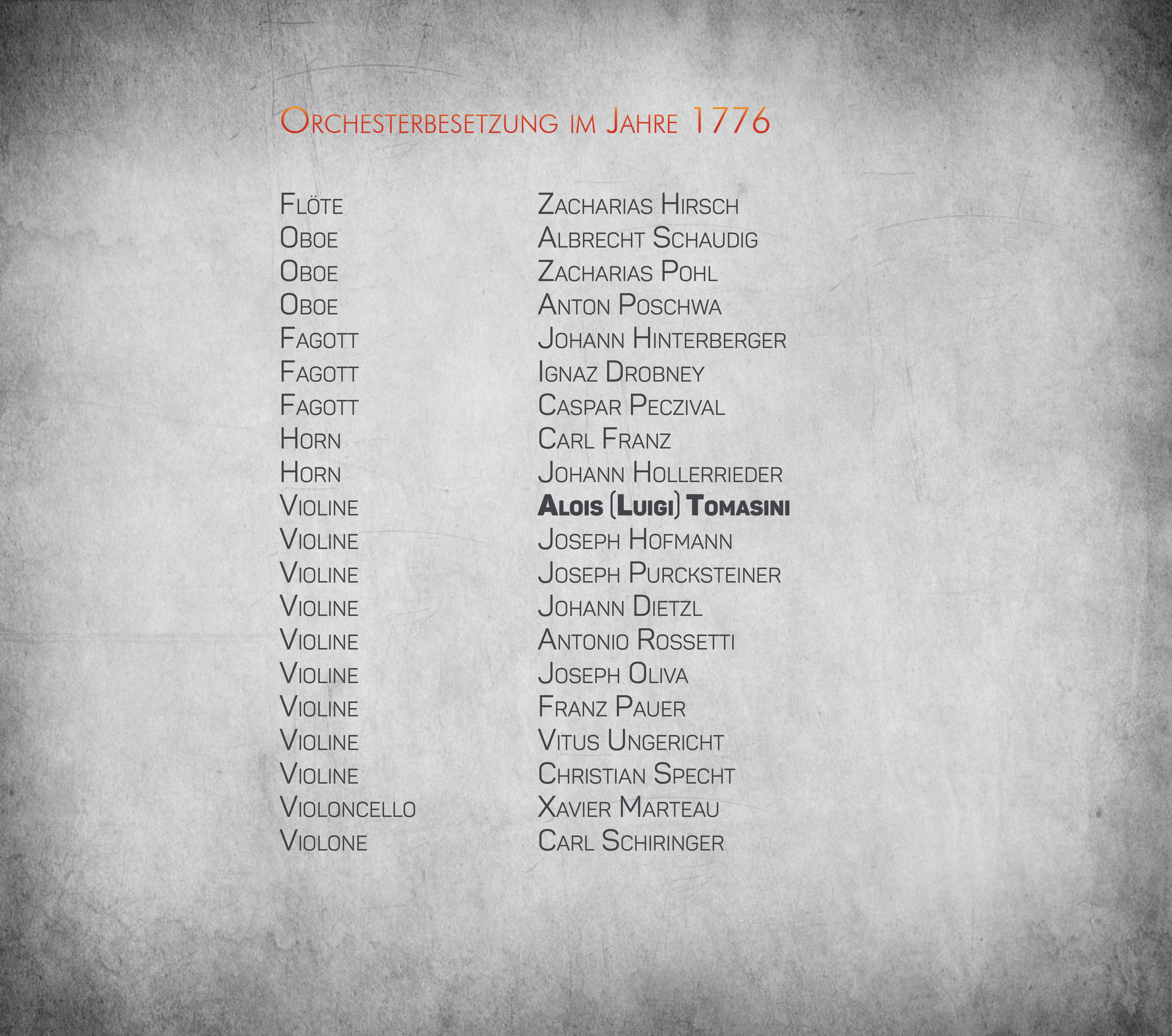

Mit Beginn des regelmäßigen Theaterbetriebs im fürstlichen Schlosstheater zu Esterház im Jahre 1776 schwoll auch der Klangkörper merklich an.

Waren 1775 noch 15 Musiker beschäftigt, so brachte es das Orchester 1776 schon auf eine Größe von 21 Musikern. Die Streicher hatten bereits eine respektable Besetzung von vier 1. Violinen, drei 2. Violinen zwei Bratschen, einem Violoncello und zwei Kontrabässen. Die Bratschen wurden und werden auch hier nicht extra angeführt. Diese Besetzungsgröße wurde bis 1779 in etwa beibehalten.

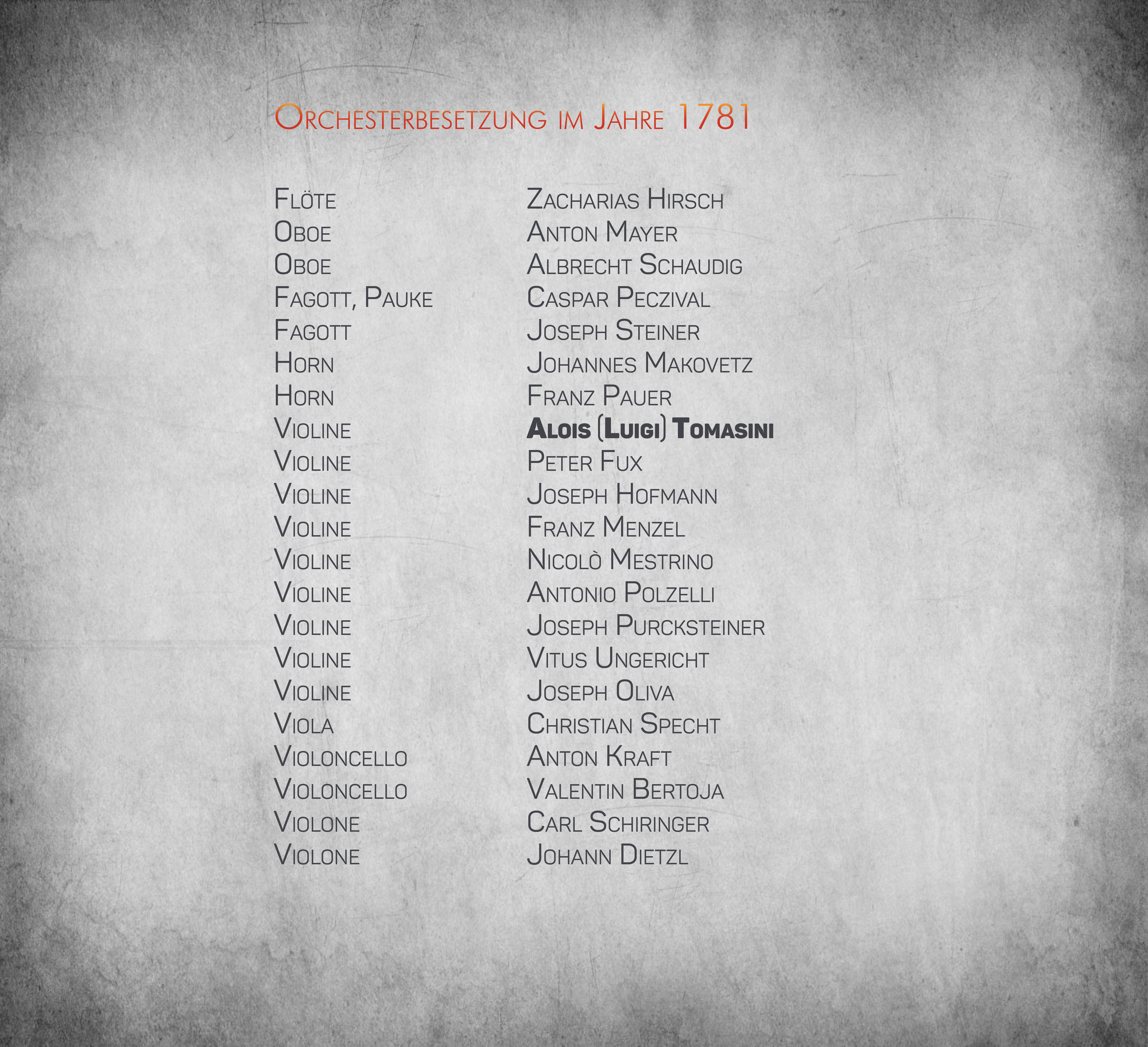

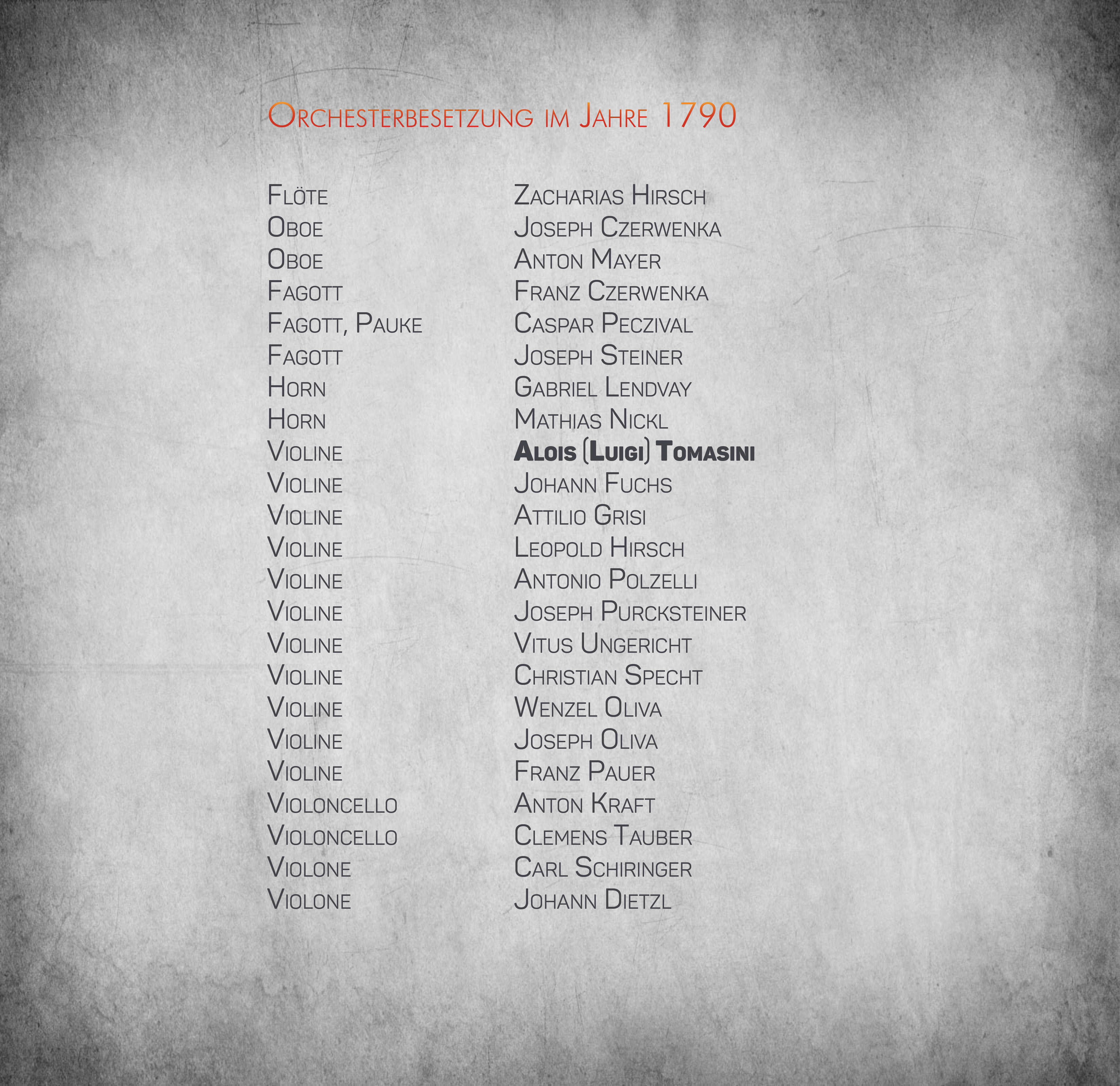

1780 – 1781 bzw. 1790

Hinsichtlich der Orchestergröße ist von 1780 bis 1781, den letzten für das Publikum am Hofe der Esterházys komponierten Sinfonien, respektive im Weiteren bis 1790 (natürlich brachte Haydn auch weiterhin seine Sinfonien zu Gehör) nur noch eine marginale Vergrößerung von 21 auf 23 Musiker zu bemerken. Diese Größe konnte Haydn in etwa beibehalten. Das Orchester wies 1790, vor seiner Auflösung, bedingt durch den Tod des Fürsten dann eine Anzahl von 23 Musikern auf. Das erlaubte bei den Streichern eine Besetzung von fünf bis sechs 1. Violinen, vier 2. Violinen, zwei Bratschen, zwei Violoncelli und ein bis zwei Kontrabässe, also von rund 16 Streichern.

Und um noch einmal die Bedeutung der Orchestermusiker für Joseph Haydn und sein Werk herauszustreichen möchte ich zum Abschluss eine Liste der längst dienenden Musiker anführen, allen voran Alois (Luigi) Tomasini.

Allgemeines zu den Usancen im damaligen Orchesterbetrieb:

Was heute undenkbar ist, war damals durchaus üblich: Musiker, die mehrere Instrumente „beherrschten“. Wie Joseph Dietzl jun. (Violinist aber eigentlich Waldhornist) oder Carl Schiringer (Violonist und Fagottist). Oder (mittelmäßige) Sänger, die größtenteils als Orchestermusiker in Erscheinung traten, wie Christian Sprecht oder Vito Ungricht, beide als Bratschisten.

In den Gehaltslisten, die für diese Studien herangezogen wurden, werden viele Musiker unter Instrumentengruppen angeführt, die sie ganz selten bis gar nicht spielten. Das hatte vor allem einen monetären Hintergrund: Manche Instrumente waren finanziell „besser gestellt“ als andere.

Das betraf etwa die Waldhörner: Das Renommee der Waldhörner war wesentlich höher einzustufen als das der Streicher. Sie wurden auch besser bezahlt als z.B. die Violinen. Aus diesem Grunde nimmt es nicht weiter Wunder, dass es manchmal bis zu sechs Waldhornisten gab. Noch extremer war es bei spielenden Sängern wie Specht oder Ungricht. Und Sänger waren finanziell noch einmal höher eingestuft als ein Orchestermusiker, auch wenn er gesanglich selten in Erscheinung trat und die meiste Zeit doch im Orchester saß.

So war es damals üblich, dass Oboisten auch des Flötenspiels kundig waren. Man erkennt das daran, dass immer die jeweils andere Gruppe „tacet“ (Pause) hat. Es sei denn, es gab laut Gehaltslisten einen Flötisten (etwa Franz Sigl oder danach Zacharias Hirsch, die beiden einzigen, explizit als Flötisten angestellten Orchestermusiker). Um 1784 wurden dann sogar zwei Flöten und zwei Oboen parallel eingesetzt, obwohl die Gehaltslisten nur einen Flötisten ausweisen. Da auch nur zwei Oboisten auf den Gehaltslisten zu finden sind, muss davon ausgegangen werden, dass aushilfsweise, eben für einzelne Titel, ein Flötist von außen engagiert wurde.

Der Einsatz von Englischhörnern wurde ebenfalls von den Oboisten übernommen.

Interessant ist auch der Blick auf die Verwendung der Violinen, der Bratschen und der Violone. Dazu lohnt es sich, einen vom 22. Dezember 1768 datierten Brief Haydns an den fürstlichen Sekretär Anton Scheffstos(s) zu lesen, indem explizit eine Problematik in den 2. Violinen zu Sprache kommt.

Jedenfalls machten Gehaltslisten keinen Unterschied zwischen 1. und 2. Violinen und Bratschisten wurden nicht extra angeführt, bzw. ließen sich wohl nicht als solche anführen, da das Instrument der Viola noch nicht sonderlich respektiert war. Haydn sah aber gerade für dieses Instrument, für die Mittelstimme, eine wichtige Rolle vor. Das belegen etwa die Instrumentation in Le pescatrici und viel mehr noch Haydns berühmter "Applausus-Brief" in dem er schrieb: Bitte, daß Beständig ihrer zwey die Viola spiellen, dan die Mittelstim erfordert in manchen fällen mehr gehöret zu werden als die Oberstim, man wird auch in allen meinen Compositionen sehen, daß selbe selten mit den Bass anhergehet."7

Stellvertretend für alle Orchestermusiker, deren Biographien großteils nicht erhalten sind, wird hier jener Musiker präsentiert, der wie kein anderer als Symbol für das ungeheure Niveau dieses Klangkörpers steht und das vom ersten Tag, da Haydn sein Wirken begann, bis zum letzten!

[1768 ]

Luigi (Aloysius) Tomasini oder "mein Bruder, Luigi Fex"8

Luigi (Aloysius) Tomasini (22. Juni 1741, gestorben am 25. April 1808), seines Zeichens der Konzertmeister, kam offensichtlich 1757, damals noch als Kammerdiener, auf den Hof. Erstmals wird Tomasini im Juni 1761 auch in der Besoldungsliste als Musiker geführt, nachdem Haydn einen Monat davor die Leitung übernommen hatte.

Ein Zitat Janos Harichs beschreibt die Bedeutung Tomasinis trefflich: „An der Spitze des Haydn-Orchesters stand seit dessen Errichtung ein halbes Jahrhundert hindurch der hochbegabte Virtuose Tomasini, Lieblingsgeiger des Fürsten Nikolaus, Primarius bei dem intimen Kammermusizieren, innig befreundet mit Haydn, beliebt und hochgeschätzt von seinen Kollegen wie auch von den übrigen fürstlichen Beamten und Einwohnern der Stadt Eisenstadt.“9

Haydns Musik würde ohne Tomasini anders aussehen. Am besten herauslesen kann man Tomasinis Kunst in den bis zur Londoner Zeit komponierten Quartetten, ganz zu schweigen von den Violinkonzerten, Streich-Duos und -Trios. Wie sehr sich Haydn auf Tomasini verließ, zeigt die musikalisch-instrumentatorische "Entschärfung" mancher Teile aus der Oper L'isola disabitata (vor allem das Finale). Fälschlicherweise wird dies als neuere Fassung anerkannt, die Haydn auch zum Veröffentlichung, respektive zum Druck (Breitkopf und Härtel) brachte. Doch wer sich beide Fassungen wirklich zu Gemüte führt, wird unschwer kennen, dass Haydn auf Nummer sicher ging und Soli vermied, die offensichtlich nicht den erwünschten Effekt einbrachten und seitens der zukünftigen Interpreten/Orchestermusiker eher eine Überforderung zur Folge haben würden.

Diese Vorsicht ist angesichts des heutigen Niveaus der Orchester nicht mehr angebracht.

Was sich aber letztendlich musikalisch zwischen Haydn und Tomasini wirklich "abgespielt" haben musste, kann nur gemutmaßt werden. Dazu einige Zahlen: 12 der 13 Opern Joseph Haydns hat Tomasini als Konzertmeister geführt – zusätzlich zu den 78 anderen Opern, die er auch zu spielen hatte. Rund 70 Sinfonien hob er mit dem Komponisten Haydn aus der Taufe, dazu Instrumentalkonzerte, Kammermusik etc. etc. Diese künstlerische Partnerschaft sucht – davon ist auszugehen – ihresgleichen in der Musikgeschichte.

Ein Zitat Janos Harichs beschreibt die Bedeutung Tomasinis trefflich: „An der Spitze des Haydn-Orchesters stand seit dessen Errichtung ein halbes Jahrhundert hindurch der hochbegabte Virtuose Tomasini, Lieblingsgeiger des Fürsten Nikolaus, Primarius bei dem intimen Kammermusizieren, innig befreundet mit Haydn, beliebt und hochgeschätzt von seinen Kollegen wie auch von den übrigen fürstlichen Beamten und Einwohnern der Stadt Eisenstadt.“

Haydns Musik würde ohne Tomasini anders aussehen. Am besten herauslesen kann man Tomasinis Kunst in den bis zur Londoner Zeit komponierten Quartetten, ganz zu schweigen von den Violinkonzerten, Streich-Duos und -Trios.

Wie sehr sich Haydn auf Tomasini verließ, zeigt die musikalisch-instrumentatorische "Entschärfung" mancher Teile aus der Oper L'isola disabitata (vor allem das Finale). Fälschlicherweise wird dies als neuere Fassung anerkannt, die Haydn auch zum Veröffentlichung, respektive zum Druck (Breitkopf und Härtel) brachte. Doch wer sich beide Fassungen wirklich zu Gemüte führt, wird unschwer kennen, dass Haydn auf Nummer sicher ging und Soli vermied, die offensichtlich nicht den erwünschten Effekt einbrachten und seitens der zukünftigen Interpreten/Orchestermusiker eher eine Überforderung zur Folge haben würden.

Diese Vorsicht ist angesichts des heutigen Niveaus der Orchester nicht mehr angebracht.

Was sich aber letztendlich musikalisch zwischen Haydn und Tomasini wirklich "abgespielt" haben musste, kann nur gemutmaßt werden. Dazu einige Zahlen: 12 der 13 Opern Joseph Haydns hat Tomasini als Konzertmeister geführt – zusätzlich zu den 78 anderen Opern, die er auch zu spielen hatte. Rund 70 Sinfonien hob er mit dem Komponisten Haydn aus der Taufe, dazu Instrumentalkonzerte, Kammermusik etc. etc. Diese künstlerische Partnerschaft sucht – davon ist auszugehen – ihresgleichen in der Musikgeschichte.